ところで、このサグラダファミリア教会に大衆は何を見たのだろうか。ごく平たく言えば、「変わってて面白い」ということなのだろう。しかし大衆は明らかに現時点ではそれを欲しがってはいないが、現状の物質環境への何とはない不満のやり場を直感したのではないかと思われる。合理的でないものの大切さを見つめたのだといえる。今世紀前半に「将来の建築は柔らかくて毛深いものになるだろう」と言ったのは確かサルバドール・ダリだったか。

二十世紀のデザインは物質環境をさわやかにしたが、人間の精神生活の側面は、芸術やどの時代にも存在する日常的快楽にゆだねてきたきらいがある。色々なものが便利になったのは大変良いことだが、それに甘んじるがあまり精神的努力が軽く見られるようになった。物は満たされつつあるが、大衆社会はなかなか成熟してこない。

二十世紀初頭に機械技術の新しい顔が出現した。自動車のT型フォードに代表されるマスプロダクションの時代に突入すると、製品を構成する部品の規格化が最大の課題となった。デザインのやり方は、多かれ少なかれこのシステムに合わせることでしか現実性を持てなかった。そのような大量生産のおかげで、人々は、物質的な豊かさを手にすることができたのである。二十世紀の先進国とはまさに工業化社会のことである。

二十世紀初頭はまた、モダンアートの原点であり、実際にそれらを開花させた時期である。このモダンアートと工業化社会の体質は、いみじくもデザインにおいて符合する。ただしここで断っておきたいのは、ここでいうモダンアートはモダンアートの表現の半分の側面、すなわち「シンプルな表現」の側面を指している。マスプロダクション方式では製品(たとえば家具)のパーツはできるだけ数少なく、しかも機械にかかりやすい単純明快な形でなければならなかった。建築の進むべき道への示唆としてアドルフ・ロースは「装飾は罪悪である」とさえ言った。デザインにおいては「ザッハリヒな美学」が感性の領域までも捕えた。それは具体的には、モンドリアンの線と面による直角な構成が垂直・水平な四角い近代建築や家具の合理的生産方式と一致し、キュビズムの立方体や円筒形等の考え方が、工業デザインにおけるコストダウンに、いかに有利であったかを見ても明らかであろう。

さて、その頃のモダンアートは、シンプルな造形のみを提示していたのであろうか。いや、モダンアートの表現のもう半分の側面では、現代へ向けての人間の内面を実験していたのである。キリコ、クレー、そしてシュルレアリスムの人たちによってさまざまな追求がなされていた。天才ピカソがいち早くアフリカのプリミティブアートをモダンアートに持ち込んだのは、近代主義の危うい場面を察知して警鐘を鳴らしたと思えてならない。人間の本性の合目的的でないところもしっかり見つめる努力がなされていたのである。

それではこのようなモダンアートの内面性の追求表現が、工業化社会のデザインにどうして取り入れられなかったのだろうか。それは先にも述べたとおり、当時の機械技術にとっては製造しにくい性格の形態だったからである。だから、“内面性”のことは分かっていても、さておいてということで近代化を進めてきたのである。その結果、産業デザインにおいて、物に本来そなわっていた存在感の影が、だんだん薄れていくことになるのである。今、日本の大衆はテレビCMのサグラダファミリア教会に、現代社会に欠落した造形の力を垣間見たにちがいない。

私は、デザインにおける心の領域の問題を、特別な事柄としないで考えてみたい。むしろ、現代の文化人類学といった眼で見てみたい。かつて、神殿や寺院は洋の東西を問わず、一生生活と一体の精神の存在だった。そこでは芸術家も工人も形を造ることの何らかの証があった。近代的な思想が発達するにつれ制度が変化し、人々は自由を手にして個人主義的になっていく。今日では、個々人の願望や悩みや喜びは、中心となる社会的絆がないままに、まったく個人的なものになっていきつつある。そこにおいて、個々人がそれぞれ、個性的に、はつらつと生きているのなら良いのだが、現実はそうでもない。思いのほか脆弱なのである。

デザインは、人にその冷たい美貌をふりまくだけでなく、もっと人に親切であったら良いと思う。親切とは、ただ便利に表面を装うのではなく、物や空間が人間の本能や行動心理的習性を内在しているところだ。人類が昔とは変わってきたところと、一向に変わっていないところの両方に対応しなければならないのだと思う。これからは物理的機能に留まらず、心理的機能についても深く考えていかねばならない。そのためには、当然複雑な形態を求められることもある。今日、科学技術は飛躍的に発展している。ハイテクな技術をもってすれば、複雑な形態も、以前のようにやっかいもの扱いされることなく生産可能となるだろう。

ひとつ、椅子を取りあげてみても、人体のわがままにいかにかかわるかである。私が良く使う触覚的な形にしても、まだそのほんの入口の解決のひとつにすぎない。椅子の形の美についても、それは付加価値というあり方ではまだもの足りないのであって、存在感にまで高められなければならないと考えている。

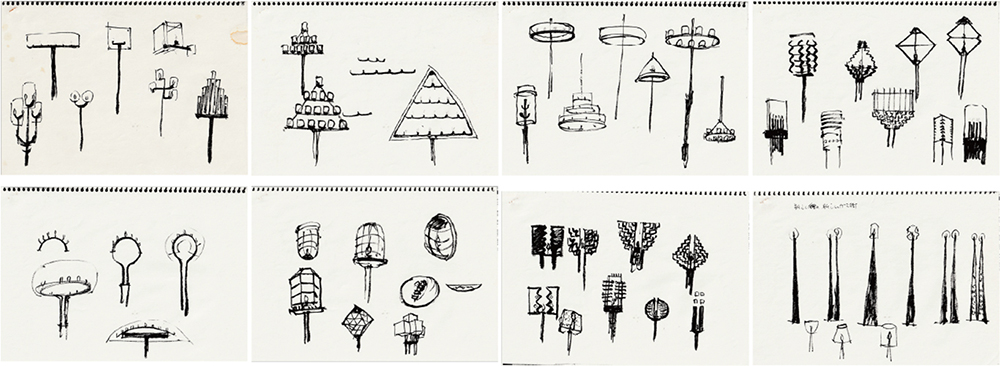

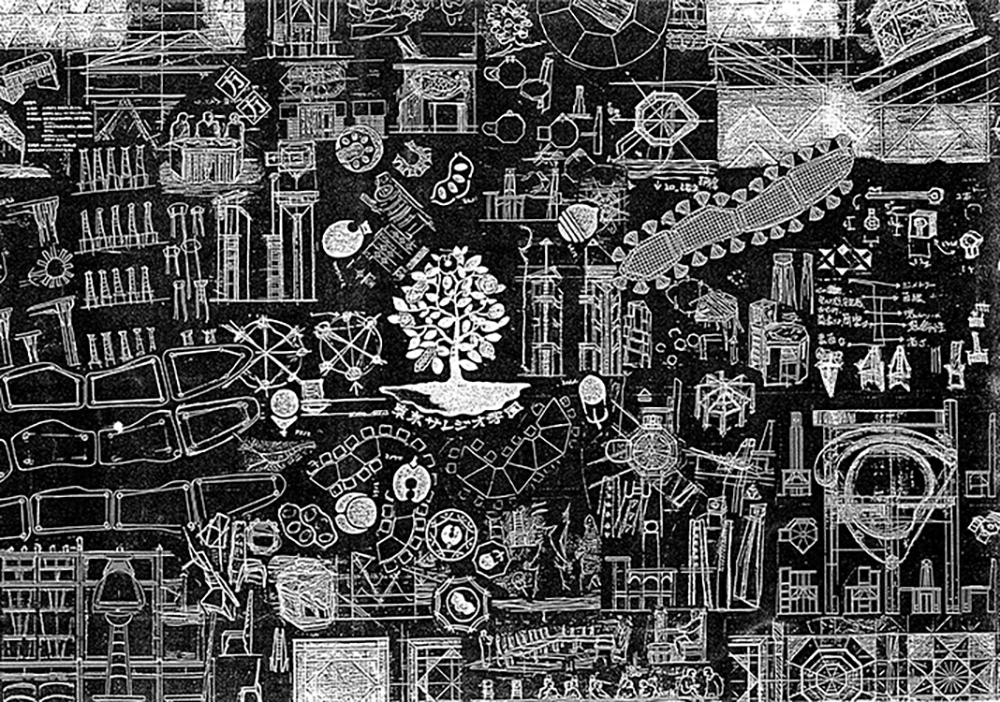

東京サレジオ学園の聖堂の家具のデザインは、坂倉建築研究所による建物の設計が、最終段階にさしかかるころに参画した。小聖堂、ドンボスコ聖堂、後に女子職員宿舎聖堂と三回にわたる。

カトリック聖堂というテーマからして、当初は身がまえた特殊なイメージを強く抱いていた。しかし、エスキースを進め、建築の考え方を聞くうちに、信徒でもない自分が深く分かりもせずに何が分かったような振りをすること自体、まちがった造形をつくってしまうのではないかと思いはじめた。むしろ教義、目的は客観的にもはっきりしているのだから、その内容に向けて、これまで自分がやってきたことを色々な角度から投入するのが正しいののだと考えた。自分の形は自分の言葉でしか語れない、という当たり前のところに帰結した。そこにいたることができたのは、この二つの(後に三つとなる)聖堂のすべてが、養護施設の子供たちの家に関わっている事実が目的性を明解にしたことによると思う。それはまた、「成長期の子供たちのために、良いものをつくってください」という村上康助園長以下建設委員会の方々、そして事務局の関口幹子さんの意志に裏付けられている。

グレゴリオ聖歌を聞きながらエスキースをするなど初体験だったが、その響きに触れるにつれ、空間の広がりの質が見えてきた。このとき私は音楽と造形言語の不思議な関係を実感した。バロック音楽からも要となるヒントを得た。この音楽の微積分的空間支配のあり様が、家具の形を仕上げるうえでの決め手となった。私の事務所=方圓館のスタッフである椎名啓ニ、細川太郎たちにもそのことが理解できたと思う。彼らとエスキース、模型制作を度重ねながら、家具としての存在感を成立させようとした。

私はかねがね、建築と家具の関係は「対立と調和」にあると思っている。建築と家具は互いに自立して主張し合い、しかも総体として良く調和するとき、空間は高められるのである。制作の過程で、阪田誠造氏をはじめとする建築スタッフの方々には、ディスカッションを通してそのことは良く理解してもらえた。

この建物には、他にも芸術家たちが参画している。聖像彫刻の横尾龍彦、ガラス工芸のイワタルリ、祭服制作の林良子、オルガンビルダーの辻宏の各氏等々である。仕事柄これまで、建築家とは度々仕事をしたことがあるが、芸術家との経験はあまりない。自分がこれまでになく表現に熱っぽくなったのも、こうしたまわりの人たちに刺激されてのことだと思う。あげくのはて「みちゆきの十四留」の彫刻群にいたっては、私の日頃の協力者であるアーティストの日高貴寿に手伝わせて、デザイン以外のジャンルにまで手を染めてしまった。

第三番目の女子職員宿舎聖堂は、これまで建築を担当してきた坂倉建築研究所の藤木隆男氏が、研究所から独立して最初の作品である。旧舎の内部を改造する内装設計だが、ここでも前のメンバーが寄り合い、二つの聖堂の経験を生かして新たな表現に挑んだ。

家具の存在感 -東京サレジオ学園の仕事-