もし、ヒトの尻の山が三つあったら椅子の形もずいぶん違うものであったにちがいない。サルバドール・ダリの絵のようにY形の頬杖で支えるのだろうか。それとも机上の果物が転がらないようにするためのドーナツ形のクッションのようなものを置いて受け止めるのだろうか。そもそも椅子の本意はまずは尻を乗せることにある。ところでヒトの肉体から尻のことについて特に取り上げようとすると、その気分は筋肉の或る部分という解剖学的な冷静さより、妙にナマコ的な連想へとイメージがかたよってしまう。私達の文化的生活慣習においては、尻にまつわる話はあまり上品な部類には入れてもらえない。こうしたテーマは真面目な大学の講義でも、日常のおしゃべりの中でも、どこか気持ちを堪えながらやりとりされているのである。

尻の話にそのような心理が働くのは、ヒトの体の宿命として、尻には排泄口が、すぐ近くには生殖器があるからに他ならない。公の場でそれをあからさまにしないことで、西洋人は自分達の文化が野蛮から脱したと信じている。国家とヒトの集団を秩序だてる必要から宗教道徳が最もよくそれに機能し、未開を見下す習慣が定着してしまった。

しかし、文明の発祥の頃の世界では、尻が持つ性的剌激は私達現代人が気持を悩ますような事柄ではなかったようである。土偶などに見えるふくよかな臀部はおおらかなコモンセンスそのものである。狩猟や農耕が最重要な社会では、尻のふくらみ、あるいは体全部の肥満は豊饒のシンボルであり、まさに母なる大地のダイナミズムの意識が強かったからにちがいない。実際アフリカで近世でも見られたホッテントット族の女性の大きくつき出した尻に代表されるように、子を沢山産むという生産性のシンボルとして崇められたからだとも考えられる。ヒトの集団が動物の群にまだ近く、子供の死亡率の高い社会では、出産そのものが即生産のイメージに結びついていたからだといえよう。こうした、豊饒の希求の造形からは今の私達を圧倒する芸術性さえ強く感じとれるのである。

尻の話にそのような心理が働くのは、ヒトの体の宿命として、尻には排泄口が、すぐ近くには生殖器があるからに他ならない。公の場でそれをあからさまにしないことで、西洋人は自分達の文化が野蛮から脱したと信じている。国家とヒトの集団を秩序だてる必要から宗教道徳が最もよくそれに機能し、未開を見下す習慣が定着してしまった。

しかし、文明の発祥の頃の世界では、尻が持つ性的剌激は私達現代人が気持を悩ますような事柄ではなかったようである。土偶などに見えるふくよかな臀部はおおらかなコモンセンスそのものである。狩猟や農耕が最重要な社会では、尻のふくらみ、あるいは体全部の肥満は豊饒のシンボルであり、まさに母なる大地のダイナミズムの意識が強かったからにちがいない。実際アフリカで近世でも見られたホッテントット族の女性の大きくつき出した尻に代表されるように、子を沢山産むという生産性のシンボルとして崇められたからだとも考えられる。ヒトの集団が動物の群にまだ近く、子供の死亡率の高い社会では、出産そのものが即生産のイメージに結びついていたからだといえよう。こうした、豊饒の希求の造形からは今の私達を圧倒する芸術性さえ強く感じとれるのである。

古来から現在まで不思議なことに、ヒトは自らの体を人為的に変形させるという、考えれば不合理な行為を続けて来た。バーナード・ルドフスキーは、その著『みっともない人体』で、古来男女間で、あるいは社会集団員として、自分の体を変形させ、何らかの魅力のシグナルを相手に発信するためになされた幾多の事例を紹介している。世界中のあらゆるところで行われた、頭部、顔、首、胸、腰、尻、足先にいたるまでの様々な変化の事例はなかなか興味深い。鳥の嘴になぞらえたのか、カモノハシと見まがうほどのチャドの女性の大きな唇は、成長期に平たい円板を嵌め込んでゆくのであって、なぜこうまでしなければと思わせる姿である。首長族の首リング、ニューギニアのペニスケースまたしかりである。今でこそそれはおかしいが、神とヒトと自然が渾然一体であった時代に、諸々の神が鳥人、人頭馬といった空想的な姿で描かれているのを見るにつけ、当時としては大真面目でなんら不自然なものでなかったことがうかがえる。

そしてまたルドフスキーは、文明が進むとその時代の美人の原型を意図的に形づくろうとするおかしくも涙ぐましい努力にも触れている。その代表的なものが女性のコルセットであるのは言うまでもない。映画『風と共に去りぬ』で、スカーレット・オハラの腰を黒人の召使いが後から、ぎゅうぎゅう締め上げているスチール写真は有名である。とうぜんそれは胸と尻を誇張させるために、腰を細く締めることに他ならない。西洋中世貴族より発祥したと思われるコルセットは、今流の言葉でいえばオシャレな姿とうつるのとうらはらに、かなり苦痛をともない、内臓にも決してよくなかったにちがいない。中国清朝末期の上流社会の纏足にいたっては、幼女の時より成人するまで包帯状の布で足先半分を縛り上げるという、まさに、盆栽の松の木を作るのと同じやり方である。それでも、こうして小さく尖った足は、とても可愛いらしく素敵に、男を魅了したのである。収穫こそが最大の関心事であった原始・古代が肥満を即最高の美としたのに対し、頭脳社会になるにつれそこにある美意識はやや観念的なものから出発することがうかがえる。男の髭にしても社会の中心をなす男性の尊大さのシンボルなのである。ルドフスキーはまた、ヒトは自己の体形を変えようとする執念をもっていて、永遠の完成美よりは美の幻想が時の流れとともに変わりうるということのほうが望ましく、自分の肉体の自然が与えてくれたありのままの形に飽きあきして退屈し、そこから脱出するのが楽しいのだと言っている。今日流行のハイレグスタイルは、女性にしてみれば他人に見せたいという欲求よりは半分以上が自己満足的である。彼の見解はそのことでも納得できる。ルドフスキーの視点が実に見事なのは、現代に支配的な合理性、効率性に反目しつつ、人間の本性が先史以来不合理な行いのなかに脈々と流れていることに着目しているところであろう。感性よりは、マニュアル化された解説書付きの価値基準が大衆のよりどころになっている現在への批判でもあるといえよう。

そしてまたルドフスキーは、文明が進むとその時代の美人の原型を意図的に形づくろうとするおかしくも涙ぐましい努力にも触れている。その代表的なものが女性のコルセットであるのは言うまでもない。映画『風と共に去りぬ』で、スカーレット・オハラの腰を黒人の召使いが後から、ぎゅうぎゅう締め上げているスチール写真は有名である。とうぜんそれは胸と尻を誇張させるために、腰を細く締めることに他ならない。西洋中世貴族より発祥したと思われるコルセットは、今流の言葉でいえばオシャレな姿とうつるのとうらはらに、かなり苦痛をともない、内臓にも決してよくなかったにちがいない。中国清朝末期の上流社会の纏足にいたっては、幼女の時より成人するまで包帯状の布で足先半分を縛り上げるという、まさに、盆栽の松の木を作るのと同じやり方である。それでも、こうして小さく尖った足は、とても可愛いらしく素敵に、男を魅了したのである。収穫こそが最大の関心事であった原始・古代が肥満を即最高の美としたのに対し、頭脳社会になるにつれそこにある美意識はやや観念的なものから出発することがうかがえる。男の髭にしても社会の中心をなす男性の尊大さのシンボルなのである。ルドフスキーはまた、ヒトは自己の体形を変えようとする執念をもっていて、永遠の完成美よりは美の幻想が時の流れとともに変わりうるということのほうが望ましく、自分の肉体の自然が与えてくれたありのままの形に飽きあきして退屈し、そこから脱出するのが楽しいのだと言っている。今日流行のハイレグスタイルは、女性にしてみれば他人に見せたいという欲求よりは半分以上が自己満足的である。彼の見解はそのことでも納得できる。ルドフスキーの視点が実に見事なのは、現代に支配的な合理性、効率性に反目しつつ、人間の本性が先史以来不合理な行いのなかに脈々と流れていることに着目しているところであろう。感性よりは、マニュアル化された解説書付きの価値基準が大衆のよりどころになっている現在への批判でもあるといえよう。

この半世紀というもの、地球上のヒトの希望の星であったのは、高度な物質文明を実現させたアメリカンマインドであった。過去の伝統的因襲を駆遂し、自由とデモクラシーを楯として発展してゆくさまは明るい未来を約束したかに見えた。プラグマティズム(実用主義)の哲学もそれに支えられての実証である。しかしここに至ってそれはやや破綻を来し始めたこともいなめない。つまり全ての価値を定量的に解釈する合理主義的やり方は逆に人間の本能や本性を、そして精神までをも病んだ囲いへと追いつめつつある。個人を解放するのに実にうまいやり方であったアメリカ的な現実王義、ジャズと映画にゆだねた幸福感は、一度手にしてみると、こくのないクールな生活文化に見えてくる。喜びもさることながら、孤独、苦悩さえもが機械的質感なのである。私は、べつにここで反米をとなえようというのでは毛頭ない。二十世紀を主動的に推し進めて来た合理的な満足感や納得の仕方に、早くも人間は飽きて来たのではないのだろうか。ルドフスキーの言う、まさに「そこから脱出する楽しみ」の潜在的な萌芽が始まりつつあるのではなかろうか。

私が過去、椅子のデザインの方法論を具体的に学んだ時代は、合理性と科学的思考が最も支配的な時期であった。その頃チャールス・イームズがデザインしたポリエステルシェルの椅子は、二十世紀の椅子を代表する一つとしてあまりにも有名である。これはアメリカのハーマンミラー社のためにデザインされ、世界中のモダンな建築空間に色を添えた。薄い樹脂による一体の背座面と細い金属脚からなるこの椅子は、そのスタイルと、その新しい構造素材をもってして、まさに第二次大戦後の豊かな工業化社会を体現している。わが国では七〇年代以後輸入国産化したが、実はそれ以前から同形の開発が日本でもなされていた。今、駅のホームや体育館の休憩コーナー等いたるところに見られるF・R・Pチェアーである。実はこのデザインは、一九四六年にニューヨーク近代美術館のコンペティションにチャールス・イームズとイエロ・サーリネンが出品入選したものがオリジナルである。

私が過去、椅子のデザインの方法論を具体的に学んだ時代は、合理性と科学的思考が最も支配的な時期であった。その頃チャールス・イームズがデザインしたポリエステルシェルの椅子は、二十世紀の椅子を代表する一つとしてあまりにも有名である。これはアメリカのハーマンミラー社のためにデザインされ、世界中のモダンな建築空間に色を添えた。薄い樹脂による一体の背座面と細い金属脚からなるこの椅子は、そのスタイルと、その新しい構造素材をもってして、まさに第二次大戦後の豊かな工業化社会を体現している。わが国では七〇年代以後輸入国産化したが、実はそれ以前から同形の開発が日本でもなされていた。今、駅のホームや体育館の休憩コーナー等いたるところに見られるF・R・Pチェアーである。実はこのデザインは、一九四六年にニューヨーク近代美術館のコンペティションにチャールス・イームズとイエロ・サーリネンが出品入選したものがオリジナルである。

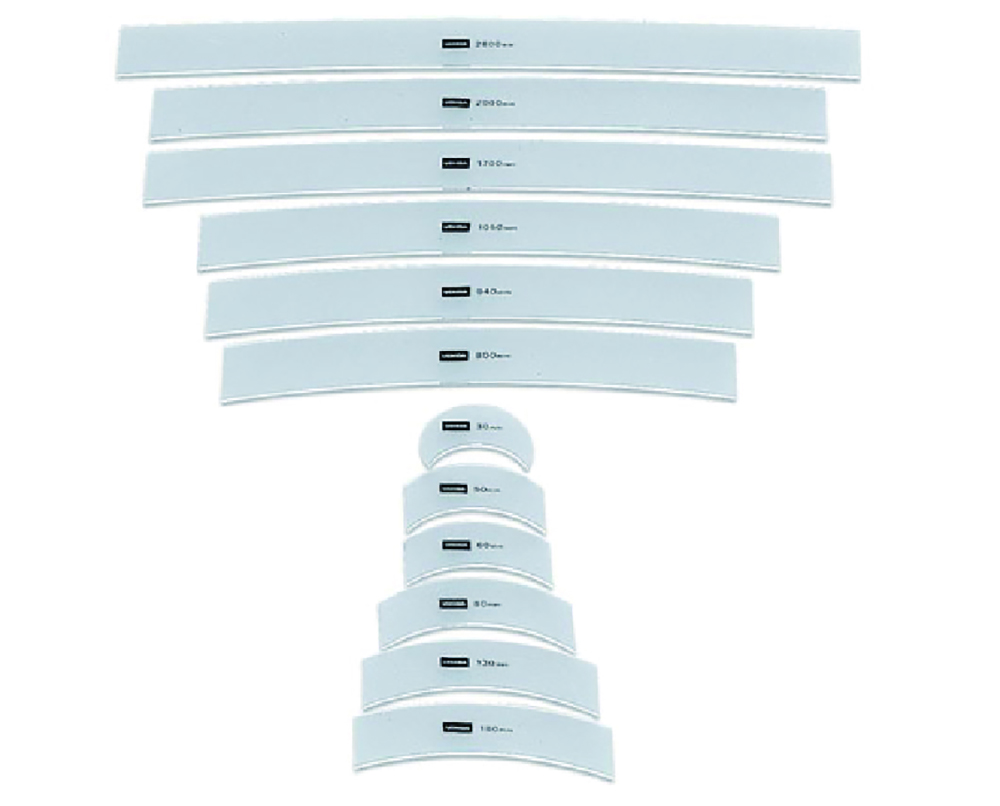

終戦直後、家具デザインのパイオニアである豊口克平と河内諒は、とぼしい海外資料(当時海外誌などほとんど日本で買えなかった)の中からこれを見つけ、雑誌『工芸ニュース』の対談で「我々が以前考えてたこととよく似ている」と語っている。それはつまりどういうことかというと、戦前(一九三五年頃)に産業工芸指導所(仙台)の椅子の〈規範原型の研究〉の一端として、豊口克平、剣持勇の両氏が座るという人体の形状を科学的に解明しようとしていたことを指す。ここに椅子にまつわる尻と雪のほほえましくも真剣な話がある。豊口は氏の著『型而工房から』の中で、椅子の人体支持面を測定する媒体として石膏、砂、塩などを考えたがうまくゆかなかった。鳴子温泉に冬がやってきて雪がチラホラ空に舞ったとき、「この雪で何とかなるのでは」と思った。その発想は雪国で子供の頃から育ち、スキーで転んで尻形の大きな穴をあけたりしたことを思い出したからであると述懐している。後に小原二郎教授が椅子における人間工学論の中心的人物となるが、その何十年も前を先がけた研究であった。

今ここで、豊口、剣持、イームズ、小原のだれが先だ後だを問題としているのではない。注目すべきは工業化とプラグマティズムが最高潮たらんとした頃、あい前後して同じような考え方が時代のエポックメイキングであったところにある。それは、ヒトが腰かける姿勢を定量的に解釈し、それをもとに椅子の機能を、さらにはデザインの美としても実現しようとしたモダニズムの真意なのてある。結果として大いに成果が得られたのは、それまでの椅子に比べ、椅子を人体になじみやすくさせた功績である。反面批判的な意見としては「尻がギブスに嵌められるみたいだ」というものであったが、当時は反対論だけてあって、対案としての具体的デザインは―つも提示されなかった。ギブスに嵌められるという観点は、とりもなおさずヒトは正面を向いて、じっと座りつづけてはいないという主張てあり、また、大小肥痩の色々な尻のヒトがいるのに定量的平均値でカーブを決められたらたまらないということでもあった。しかし、私は若い時にこの「座りやすいカーブ」のデータを身にしみてたたき込まれたおかげて、今ではそのデータを逆用するに至り、イームズとは違った椅子のあり方を考える上で大いに役だてている。

比較的地味な、椅子の人間工学尻論争とは別の流れで、同じ頃、岡本太郎は「座ることを拒否する椅子」を発表し、これはセンセーショナルに世間を賑わせた。氏の立場は、前述のデザイン機能論ではなく、芸術家としての氏独特の現代批判に基づいている。陶製のスツールの座面に睨みつける目が付いていて、“座らせるものか”といった趣向である。当時どこかのデパートでその展覧会あり、私も行って座ってみたが、椅子につけられた瞼のごつごつが尻に当たるものの、氏の主張とは裏腹にそんなには座りにくいものではないと感じたことを覚えている。配色がきれいすぎたせいもあってか、なんだあの程度かと、生意気な気持ちで帰って来たが、今から思うと、物質文化を偏重しすぎ、脆弱化しつつあるヒトの生活感情への抗議だったと思う。いいかえれば、合理主義が支配的な社会がいかに片手落ちで、芸術という精神活動、つまり合理主義からいえば無駄なものもまた、ヒトの日常生活の一部なのだと言いたかったのだろう。

今ここで、豊口、剣持、イームズ、小原のだれが先だ後だを問題としているのではない。注目すべきは工業化とプラグマティズムが最高潮たらんとした頃、あい前後して同じような考え方が時代のエポックメイキングであったところにある。それは、ヒトが腰かける姿勢を定量的に解釈し、それをもとに椅子の機能を、さらにはデザインの美としても実現しようとしたモダニズムの真意なのてある。結果として大いに成果が得られたのは、それまでの椅子に比べ、椅子を人体になじみやすくさせた功績である。反面批判的な意見としては「尻がギブスに嵌められるみたいだ」というものであったが、当時は反対論だけてあって、対案としての具体的デザインは―つも提示されなかった。ギブスに嵌められるという観点は、とりもなおさずヒトは正面を向いて、じっと座りつづけてはいないという主張てあり、また、大小肥痩の色々な尻のヒトがいるのに定量的平均値でカーブを決められたらたまらないということでもあった。しかし、私は若い時にこの「座りやすいカーブ」のデータを身にしみてたたき込まれたおかげて、今ではそのデータを逆用するに至り、イームズとは違った椅子のあり方を考える上で大いに役だてている。

比較的地味な、椅子の人間工学尻論争とは別の流れで、同じ頃、岡本太郎は「座ることを拒否する椅子」を発表し、これはセンセーショナルに世間を賑わせた。氏の立場は、前述のデザイン機能論ではなく、芸術家としての氏独特の現代批判に基づいている。陶製のスツールの座面に睨みつける目が付いていて、“座らせるものか”といった趣向である。当時どこかのデパートでその展覧会あり、私も行って座ってみたが、椅子につけられた瞼のごつごつが尻に当たるものの、氏の主張とは裏腹にそんなには座りにくいものではないと感じたことを覚えている。配色がきれいすぎたせいもあってか、なんだあの程度かと、生意気な気持ちで帰って来たが、今から思うと、物質文化を偏重しすぎ、脆弱化しつつあるヒトの生活感情への抗議だったと思う。いいかえれば、合理主義が支配的な社会がいかに片手落ちで、芸術という精神活動、つまり合理主義からいえば無駄なものもまた、ヒトの日常生活の一部なのだと言いたかったのだろう。

さてここで、椅子における尻の感触のみならず、背や肘も含めた人体における座り心地に言及してみよう。

心地よい椅子とは、或る座りにくさをもつ椅子のことである。つまり人体を果てしなく甘やかすことではない。前述のルドフスキーの「退屈」観をひき合いにだすまでもなく、ヒトは体を楽にさせてもらえばもらうほど「そこから脱却することを楽しもうとする」のだ。腰かける姿勢は時間の流れにつれて、あれこれ次から次へと変えたくなるものである。脚を組んだりほどいたり、背を斜めにしたりという具合にしよっちゅう体を変化させているのである。それも予定されたシナリオ通りに動かしているのてはなく、その場の気分により勝手気ままなのてある。尻の二つの山への重心のかけ方も臨機応変である。私が考えるには、この過程はヒトが楽な心地から脱却するその都度の剌激を求めているからだと思う。椅子をデザインするとき、その剌激がどんな形態なのかは「座りやすさ」を考えていてもいっこうにでて来ない。

そこで考えるには、むしろ剌激的な形状に目をつけ、尻や背中にはどほどの剌激、すなわちよい意味での座りにくさを与えることで解決できるのてはないだろうかと。これは感覚的なことであり、こうした心理作用は定量的に測れないか、または測りにくい。尻と椅子に直接関係ないが、光に対する心理はそれとよく似ている。何百ルックスだから明るい、何十ルックスだから暗い、という言い方はきわめて定量的である。ヒトが暗いか明るいかを感じるのは、周囲の空間環境状況とその時の内面的な心理的気分による。その状況での物語り性などにも大きく左右されよう。

心地よい椅子とは、或る座りにくさをもつ椅子のことである。つまり人体を果てしなく甘やかすことではない。前述のルドフスキーの「退屈」観をひき合いにだすまでもなく、ヒトは体を楽にさせてもらえばもらうほど「そこから脱却することを楽しもうとする」のだ。腰かける姿勢は時間の流れにつれて、あれこれ次から次へと変えたくなるものである。脚を組んだりほどいたり、背を斜めにしたりという具合にしよっちゅう体を変化させているのである。それも予定されたシナリオ通りに動かしているのてはなく、その場の気分により勝手気ままなのてある。尻の二つの山への重心のかけ方も臨機応変である。私が考えるには、この過程はヒトが楽な心地から脱却するその都度の剌激を求めているからだと思う。椅子をデザインするとき、その剌激がどんな形態なのかは「座りやすさ」を考えていてもいっこうにでて来ない。

そこで考えるには、むしろ剌激的な形状に目をつけ、尻や背中にはどほどの剌激、すなわちよい意味での座りにくさを与えることで解決できるのてはないだろうかと。これは感覚的なことであり、こうした心理作用は定量的に測れないか、または測りにくい。尻と椅子に直接関係ないが、光に対する心理はそれとよく似ている。何百ルックスだから明るい、何十ルックスだから暗い、という言い方はきわめて定量的である。ヒトが暗いか明るいかを感じるのは、周囲の空間環境状況とその時の内面的な心理的気分による。その状況での物語り性などにも大きく左右されよう。

建築家、吉坂隆正は論文「光とかげー建築の音声」の中で「暗い廊下を通らされて、うす明りの神殿に出た時に、神々しさを感じるが、明るい街なみからうす暗い所へ行くと、貧乏たらしさを感じる。」と書いている。これは光は定量的照度と関係なく、心理的なあり方によって明るくも暗くも感じられることをよく言い当てており、それはまた、とりもなおさず或る「心地よい暗さ」のことを言っているのだと思う。暗黒から無限大の輝度の中間でそれぞれの心地よい「あかりの暗さ」をさがすのと同様、椅子においても全く座れない状態から無限大の安楽さの中間に心地よい座りにくさをさがすことなのだと思う。

たしか、ギョーム・アポリネールだったと思うが、その詩の一節でヒトの気のおもむく通りに椅子がその心を読みとって椅子の形の方が変形するというような意味のことを書いていた記憶がある。勝手な想像だがその椅子の形姿はたぶんタコの足のようで、吸盤のついたぬめぬめとしたものではないだろうか。しかし、これはあまりにもヒトの肉体と一体化しすぎていて、しかもヒトの我がままな自由になりすぎるという意味で合目的論の裏がえしにすぎないのかもしれない。

椅子にはヒトの姿勢を正ずという使命もあるのである。地球上の座の生活形態をみると、西洋に代表されるように椅子に腰かける文化圏と、アジアの国国のように床に座る文化圏がある。もともと西洋の椅子にしても日本のタタミにしても長い歴史を経て今日のような完成を見たものであって、古絵図や宗教画などを見るかぎり、大昔はどの民族もしゃがむか、地べたに尻をべったりとおろすかが基本だったのである。西洋人がしゃがまなかったとも、アジア人が腰をかけなかったとも言えないのである。文明が最も早い段階の初期の椅子は古代エジプトやメソポタミアの壁画にあるように、王の権力の位置を示す場所であって、あまり体を休めるためのものとは見うけられない。むしろ楽な姿勢のためには寝台の方が先に発達したようである。そして普通の仕事の多くはしゃがんで行われている。古代ローマでさえもそれは引き継がれていたらしい。この時代の物語であるキリストの有名な最後の晩餐のシーンは、実は後のルネッサンス期にレオナルド・ダ・ビンチが画いたテーブルと椅子についている形式ではなく、実際はローマスタイルで床に座し、とり行われたのである。平安期の日本では源氏物語絵巻にタタミの発生(ヒナマツリのダイリとヒナの座と同じ)がかすかに見られるが、同時代の他の絵巻では、職人たちはしゃがんで仕事をしている。そして高僧は中国の曲彔(きょくろく)という椅子に腰かけている。

中世になると様子が変わり、西洋では庶民でも仕事や食事をテーブルと椅子で行っている。それはブリューゲルの農民の生活風景画に実によく現れている。反面日本では中世以後も士農工商とも板座、タタミ座を発展させて来た。戦国時代では男はあぐら、女は立て膝であった。敵の不意打ちから素早く身をひるがえすためだったろう。正座が一般化したのは徳川封建制が安定してからである。忠誠、相手に対する礼儀の姿勢である。仕事の姿勢はあい変わらずしゃがむか胡坐でやっている。排便も西洋と異なりしゃがんでしている。しかしまったく腰かけなかったわけではなく、土間の上がりかまちや、荼店の縁台、一尺二寸ほどの高さの窓縁に腰かけることもしていた。むしろ西洋ときわだって異なる点は、個人的な生活用具としての一人用に合わせた体の椅子をいっこうに発達させなかったところにある。

腰かける文化圏では歴史の過程で椅子を単なる尻置きではなく、肉体のそれぞれの要求に応じて背凭れ、肘かけといった形態に組み上げ、さらにそれにとどまらず、仕事用、休息用、寝椅子、寝台、と道具化していった。床座の文化圏では柱や壁に凭れるか、さもなくば肘まくらでごろ寝となる。もっとも殿様の脇息という肘かけはあるにはあるが、いずれにせよ自然風土とあいまった解放的な床座の生活では、あれこれ道具がそこら中に置かれるのはふさわしいことではなかった。何かにつけ実証し物質的に具現化する文化と、うたかたの自然体で人生を過ごす文化の違いでもあろう。そしてそれは西洋文明がどっと流入する明治維新まで続いていたのである。

わずか百年余の間に日本人の生活の中で腰かけは単に尻を置く台ではなくなってしまった。私達デザイナーは、日本文化を洋風に変えることだけの仕事をすべきではない。最近、正座の好きなある老婦人のために、タタミ座付きの椅子を設計した。これまでの座の文化圏に椅子をどのように取り込むかの試案であったが、大変喜ばれた。私は西洋の越え難き壁に向かってわび、さび、日本的という偏狭なナショナリズムで対抗したくはない。もっとグローバルに、尻を受け取める道具を発展させた腰かける文化圏の完成度と、尻腰を重心としてふるまった床座の文化圏の融通無碍な精神性との出会いの狭間で、次代の文化のたかまりを確認する作業を進めたいのである。

中世になると様子が変わり、西洋では庶民でも仕事や食事をテーブルと椅子で行っている。それはブリューゲルの農民の生活風景画に実によく現れている。反面日本では中世以後も士農工商とも板座、タタミ座を発展させて来た。戦国時代では男はあぐら、女は立て膝であった。敵の不意打ちから素早く身をひるがえすためだったろう。正座が一般化したのは徳川封建制が安定してからである。忠誠、相手に対する礼儀の姿勢である。仕事の姿勢はあい変わらずしゃがむか胡坐でやっている。排便も西洋と異なりしゃがんでしている。しかしまったく腰かけなかったわけではなく、土間の上がりかまちや、荼店の縁台、一尺二寸ほどの高さの窓縁に腰かけることもしていた。むしろ西洋ときわだって異なる点は、個人的な生活用具としての一人用に合わせた体の椅子をいっこうに発達させなかったところにある。

腰かける文化圏では歴史の過程で椅子を単なる尻置きではなく、肉体のそれぞれの要求に応じて背凭れ、肘かけといった形態に組み上げ、さらにそれにとどまらず、仕事用、休息用、寝椅子、寝台、と道具化していった。床座の文化圏では柱や壁に凭れるか、さもなくば肘まくらでごろ寝となる。もっとも殿様の脇息という肘かけはあるにはあるが、いずれにせよ自然風土とあいまった解放的な床座の生活では、あれこれ道具がそこら中に置かれるのはふさわしいことではなかった。何かにつけ実証し物質的に具現化する文化と、うたかたの自然体で人生を過ごす文化の違いでもあろう。そしてそれは西洋文明がどっと流入する明治維新まで続いていたのである。

わずか百年余の間に日本人の生活の中で腰かけは単に尻を置く台ではなくなってしまった。私達デザイナーは、日本文化を洋風に変えることだけの仕事をすべきではない。最近、正座の好きなある老婦人のために、タタミ座付きの椅子を設計した。これまでの座の文化圏に椅子をどのように取り込むかの試案であったが、大変喜ばれた。私は西洋の越え難き壁に向かってわび、さび、日本的という偏狭なナショナリズムで対抗したくはない。もっとグローバルに、尻を受け取める道具を発展させた腰かける文化圏の完成度と、尻腰を重心としてふるまった床座の文化圏の融通無碍な精神性との出会いの狭間で、次代の文化のたかまりを確認する作業を進めたいのである。

TOTO出版 1991年

スカラベの見たもの ―お尻をめぐるアンソロジー心地よい座りにくさを求めて